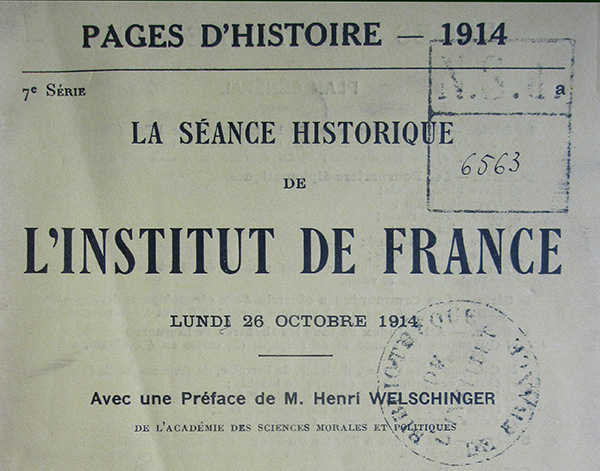

Préface de Henri Welschinger,

membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques),

à l’ouvrage La séance historique de l’Institut de France. Lundi 26 octobre 1914,

Paris, Berger-Levrault, 1914, p. III-XIII.

Messieurs,

Le lundi 26 octobre 1914, les cinq Académies réunies en séance publique annuelle ont bien justifié leur titre d'Institut de France. C'est en effet la France, représentée par l'élite de ses savants et de ses penseurs, qui a parlé le langage attendu en ces heures solennelles. Un Strasbourgeois, membre éminent de la section de géométrie, Paul-Émile Appell, présidait la séance. Il a commencé par se féliciter d'avoir l’honneur d'être le Président d'une Compagnie qui rassemblait les lettres, les sciences et les arts dans une union toute française, où l’on retrouvait le génie de la nation, formé de grâce, de beauté, de droiture, de vérité. Il constatait que le hasard — disons mieux : le choix de ses confrères — avait voulu dans les circonstances les plus tragiques que ce fût un Alsacien qui eût cet honneur.

« L'Alsace, a-t-il dit, se trouve ainsi, par un de ses fils, à la première place dans la séance d'aujourd'hui ; l'Alsace fidèle, qui a souffert en silence pendant quarante-quatre années sous le bâillon allemand, qui n'a jamais désespéré, et qui voit enfin se lever le jour de la Justice, et dans le triomphe du Droit, la reconstitution de la Patrie une et indivisible. »

M. Appell rappela alors la lutte gigantesque engagée depuis quatre mois, lutte sans précédent où des millions d'hommes se heurtent sur le front de la France et de la Belgique, et où les adversaires combattent avec le même courage, mais sans avoir le même cœur et la même conscience. Si les Allemands ont le mérite d'avoir constitué une organisation impeccable et une préparation minutieuse des moindres détails, ils n'ont eu qu'une conception commerciale et industrielle de la guerre avec cette pensée unique que la Force crée le Droit et qu'elle prime tout, alors qu'en réalité elle opprime. Les Allemands, on ne saurait assez le répéter, veulent faire de ce qu'ils appellent Deutschland über alles la nation par excellence, le centre du monde, la maîtresse de l'univers, la dominatrice de tous les peuples qui deviendraient ses vassaux, ses esclaves dociles, tandis que leurs adversaires leur opposent une autre conception, celle-là noble et franche, la nation qui invoque et prêche la liberté et la justice. Elle, qui a proclamé les droits de l'Homme, proclame les droits de l’Humanité, et l'esprit qui anime nos jeunes soldats est un esprit de vaillance et de générosité.

C’est ce qu’a reconnu, en y insistant, M. René Doumic, qui, au nom de l'Académie Française, a fait le portrait expressif et émouvant du soldat de 1914. Il lui a, comme M. Appell, envoyé, au nom de tous, l’élan de notre reconnaissance et la ferveur de notre admiration. Comment en pourrait-il être autrement ? L'union nationale française, qui fait l'envie des autres peuples, n'est qu'une image de l’unité qui, dès le signal de la guerre, s'est opérée immédiatement dans notre armée. L'employé de bureau, l’ouvrier, le paysan, le commis de magasin, le plus haut fonctionnaire comme le plus petit, le riche comme le pauvre, l'artiste et l'artisan, le prêtre et l'instituteur, tous ont, à l'heure dite, révélé la même âme et sont devenus le même soldat. Une guerre effroyable les attendait, plus dure, plus rude, plus âpre que les précédentes, au milieu de machines monstrueuses qui jettent partout la mort et semblent sortir de je ne sais quel enfer. Au sein de périls qui jaillissent des flots de la mer, des entrailles de la terre, du bloc même des nuages, sous le grondement de nouveaux tonnerres qui menacent de réduire hommes et choses en poudre, tous ont manifesté non seulement du courage, mais de l'entrain, de la gaieté et un moral surprenant. Les Français qui, suivant les traces de leurs ancêtres, auraient voulu combattre d'estoc et de taille, le front haut, le sabre à la main, la lance en arrêt, la baïonnette en avant, n'ont eu trop souvent que la triste obligation de rester immobiles sous une mitraille et des obus venus on ne sait d'où, disputant pied à pied le terrain, semé d'embûches et rempli de mines, contre un ennemi invisible, ou forcés de se tapir dans des tranchées boueuses et infectes, voisins de cadavres en décomposition, pendant des journées et des nuits interminables. J’ai entendu un marin dire que sept ans de combat aux colonies l'avaient moins éprouvé que deux mois de luttes à Ypres et à Dixmude.

Ce qui soutient notre admirable soldat dans des épreuves aussi terribles, c'est le sentiment et l’amour de la patrie, la défense du sol menacé par des barbares, la défense de ses traditions et de ses libertés. Certes, beaucoup de ces vaillants ont succombé à la tâche, mais leur souvenir ne périra pas. M. Doumic, qui les en remercie avec tant de cœur, sait, mieux que personne, combien ces sacrifices sont douloureux, mais il a assez de force d'âme pour surmonter l'angoisse qui l'étreint au souvenir de pertes irréparables et pour saluer ceux qui, frappés les premiers, ont réconcilié la patrie divisée et lui ont rendu l'enthousiasme et la confiance en elle-même.

Dans son pèlerinage à l’Acropole, M. Homolle ne cherche pas à satisfaire son goût et sa curiosité d’artiste ; il veut revoir et saluer le trésor des reliques du génie et du patriotisme d’Athènes. Il aime à contempler dans la dernière salle du Musée grec les statues images du sacrifice du peuple lequel, pour vaincre, abandonne au barbare sa capitale et ses dieux. Les vierges de marbre, les vierges de l’Acropole, ne furent pas plus respectées que les femmes des Phocidiens. En une heure, elles avaient vécu. Une épaisse couche de terre les recouvrit et, durant vingt siècles, elles assistèrent, inconnues et muettes, à toutes les gloires comme à toutes les infortunes d'Athènes jusqu'au jour où, en 1886, elles sortirent de leur tombe, ramenées à la lumière dans l'allégresse de la patrie renaissante. M. Homolle, en un rêve pieux, a cru les voir tout récemment s'acheminer lentement vers les statues mutilées de Reims, vers la glorieuse lignée des Rois, des Saints et des Martyrs de la cathédrale, outragés, insultés par des barbares, et leur porter des rameaux, symboles d'espérance et de résurrection. Et le savant ému entendit, dans ce rêve qui n'aurait jamais dû finir, un hosannah de délivrance que, du Rhin à l'Oder, de l'Elbe au Danube, de la Baltique à l'Adriatique, entonnaient les nations, jadis opprimées et libres maintenant, aux pieds des vierges de Reims et des vierges de l'Acropole.

De l'histoire grecque nous passons à l'histoire de France et de ses fastes maritimes. M. Lacour-Gayet nous a noblement entretenu des tragiques journées de Barfleur et de La Hague les 29 mai et 3 juin 1692. On sait qu'en ces batailles terribles nous avions perdu quinze vaisseaux. La nation émue avait cru à un désastre. Que dit Louis XIV ? Il parla et il agit en roi.

« Je ne commande point aux vents. J'ai fait ce qui dépendait de moi. Dieu a fait le reste. »

Il ne tint nulle rigueur envers son ministre Pontchartrain et donna à Tourville une gratification de 20.000 livres avec le bâton de maréchal, honorant ainsi un courage supérieur à l'infortune. De son côté, le commandant de l'escadre alliée, l’amiral Russell, félicita son adversaire de l'audace et de l'intrépidité qui lui avait fait accepter une lutte aussi périlleuse, quoique avec des forces inégales. À l'heure où nos marins, fidèles à la grande devise « Honneur et Patrie »

, combattent avec tant de vaillance, il était bon de rappeler ces journées glorieuses qui, malgré l'insuccès des armes, restent des exemples d'héroïsme impérissable.

Abordant une question grave entre toutes, l'éminent jurisconsulte, Louis Renault, au nom de l'Institut tout entier, a formulé son avis sur la guerre et le droit des Gens au vingtième siècle. Il ne porte pas un jugement d'ensemble sur les actes des belligérants allemands qui nous humilient comme hommes et nous affligent comme Français. Il se borne à des constatations juridiques qui, par elles-mêmes d'ailleurs, condamnent suffisamment les actes en question. La guerre est un ensemble d'actes de violence au moyen desquels chaque belligérant essaie de soumettre l'autre belligérant à sa volonté. Il y entre non seulement de la force matérielle, mais aussi de la force morale et intellectuelle, ainsi que du dévouement et de l’esprit de sacrifice de la part des non-combattants. Dans les actes de violence, les belligérants sont-ils soumis à des règles juridiques, à des lois ? Oui. Il existe en effet un droit coutumier, un ensemble de pratiques constituant pour ceux qui font la guerre des obligations et des droits. C'est ainsi que les Instructions de 1863 pour les armées des États-Unis en campagne ont établi des règles précises pour ces armées. Pendant plus de quarante ans, les Gouvernements ont cherché à imposer des règles précises aux belligérants. La célèbre Convention de Juin du 22 août 1864, qui réglait le sort des soldats blessés au champ d'honneur, a rendu de grands services et a été acceptée par tous les États. Elle a été modifiée et révoquée par la Convention du 6 juillet 1906 qui, elle aussi, forme loi. Le 11 décembre 1868 une déclaration signée de Saint-Pétersbourg avait décidé que, dans un but d'humanité, l’emploi de projectiles explosibles inférieurs à 400 grammes serait interdit. Elle fut acceptée, mais depuis !.. Une conférence, provoquée par la Russie et tenue à Bruxelles, après la guerre de 1870, aboutit à une déclaration concernant les lois et coutumes de la guerre, mais elle n'eut aucun caractère obligatoire. La Russie promit cependant de s'y conformer en 1877, lors d'une guerre contre la Turquie. En juin 1899, la Conférence de La Haye adopta une convention tendant à bien définir les usages de la guerre sur terre, avec le désir de servir les intérêts de l’humanité et les exigences progressives de la civilisation. C'était un règlement fort sage qui mettait les populations et les belligérants sous l'empire des principes salutaires du droit des Gens. En 1907, à la deuxième Conférence de la Paix, ce règlement fut revisé et amélioré. Mais dans l’intervalle, le grand État-major allemand avait fait publier une brochure, Kriegsbrauch im Landkriege, où l'on déniait au règlement de La Haye un caractère obligatoire. Cette publication émut les adhérents au Congrès pacifique de La Haye, mais, en 1907, les Allemands adoptèrent eux-mêmes l'article 3 de la nouvelle Convention qui stipulait que le parti belligérant qui violerait le règlement adopté serait tenu à une indemnité et serait considéré comme responsable des actes commis par ses soldats.

Que voulait en somme ce règlement ? Il déclarait d'abord inviolable le territoire des puissances neutres, telles que la Suisse, la Belgique et le Luxembourg, en vertu des traités du 21 mars 1815, du 15 novembre 1831, du 19 août 1839 et du 11 mars 1867 signés par les grandes Puissances. Qu'y avait-il encore d'essentiel dans le règlement de La Haye ? Ceci :

« Les belligérants n'ont pas un droit illimité, quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi. »

C'était une restriction naturelle à l'emploi de la force brutale, barbare ou de la perfidie. Ainsi, l'on ne devait pas employer les balles dum-dum, les armes propres à causer des maux superflus, le poison ou les armes empoisonnées. Il était interdit de tuer ou blesser un ennemi qui s’était rendu à discrétion et de déclarer qu’on ne ferait pas de quartier. Il était prescrit de respecter et de soigner les blessés et les malades sans distinction de nationalité, d'éviter les actes de pillage et de mauvais traitements, de protéger les formations sanitaires ainsi que les médecins, ambulanciers et infirmiers. Il était également interdit de bombarder des villes et bourgades ouvertes, les édifices consacrés au culte, aux arts, aux sciences, à la bienfaisance, ainsi que les hôpitaux, hospices et rassemblements de blessés et malades ; de détruire ou saisir des propriétés ennemies, sauf les cas très rares d'impérieuse nécessité ; de blesser ou tuer, par trahison, des ennemis ; de se servir par ruse du pavillon parlementaire, des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes de la Convention de Genève. Il était enjoint de respecter l'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée. Point de pillage, même pour une ville prise d'assaut. Interdiction de saisie du numéraire, des fonds et valeurs d'Etat, des biens des communes, des musées. Les réquisitions ne pouvaient avoir lieu que pour les besoins de l'armée d'occupation et les prestations en nature devaient être payées au comptant, sans qu'aucune peine collective, pécuniaire ou autre, pût être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont ces populations ne pouvaient être rendues responsables.

Or, toutes ces dispositions humanitaires, toutes ont été violées par les Allemands, violées sciemment et par ordres venus d'en haut. C'est pour M. Louis Renault, comme pour tous les jurisconsultes, une cruelle déception. La méconnaissance systématique de ces règles, solennellement adoptées, est un fait grave dont l'honorable académicien affirme qu' « il y aura peut-être lieu de tirer ultérieurement des conséquences ». Nous aimons à croire que le mot « peut-être » deviendra le mot « nécessairement », car il est impossible de tolérer, sans répression aucune, de tels outrage à l’humanité et à la civilisation.

Enfin, M. Henri Cordier, étudiant l'Invasion mongole et ses conséquences au Moyen Age, a rappelé avec quel effroi l'Europe Occidentale vit arriver sur elle des hordes sauvages sonnant le glas de la chrétienté. La reine Blanche apprit au roi Louis, son fils, l’invasion formidable des Tartares qui menaçaient le royaume d'une destruction générale, et le Roi encouragea la noblesse de France et ses sujets à repousser les barbares ou à mourir comme des confesseurs du Christ et des martyrs. Le sol gaulois, le sol français avait été foulé déjà par les Teutons, les Cimbres, les Vandales, les Goths, les Suèves, les Hérules et les Huns. Mais les Francs, dans une alliance commune, surent défendre le pays d'un tel fléau et sauver la civilisation en péril. Au dix-neuvième siècle, les mêmes dangers, les mêmes violences ont reparu. Au vingtième siècle, elles se sont aggravées, mais les Serbes et les autres peuples des Balkans, soulevés dans une légitime révolte, ont défendu et reconquis leur indépendance. Voici que les Allemands, descendants des Teutons et plus féroces que les hordes du cinquième siècle, se sont rués sur la France, sur l'Europe et les menaces d'une destruction absolue, d'un anéantissement implacable. Les peuples vraiment civilisés se sont levés et se sont unis, et à la barbarie nouvelle ils opposent une résistance qui ne faiblira pas.

Telle est la leçon qui ressort de la séance historique de l’Institut. La France, par une étroite union de tous ses enfants, par un sursaut admirable, par un élan sans pareil, a défié toutes les menaces et se sent très sûre de la victoire finale, car elle défend la cause du droit et de la liberté. Elle lutte pro aris et focis ; elle est et elle sait qu'elle est immortelle. Ces nobles démonstrations qui honorent l'Institut parlant et agissant en séance plénière, ont été renouvelées à chaque séance particulière des Académies suivant l'usage annuel. C'est ainsi que l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l'Académie des Beaux-Arts, l'Académie des Sciences morales et politiques, l'Académie des Sciences et l'Académie Française ont manifesté éloquemment et virilement leur mépris pour les excès et les actes abominables des Allemands qui ont sali et déshonoré la guerre. L'année académique de 1914 comptera dans les fastes de la France, parce que ses savants, ses artistes, ses écrivains, ses historiens, ses jurisconsultes, tous ceux qui honorent les lettres, les sciences et les arts n'ont eu qu'une voix et qu'un cœur pour dénoncer au monde entier des crimes qui resteront la honte éternelle de l'Allemagne.

Consulter les discours prononcés lors de la séance