L'ouvroir de l'Institut de France

Le 11 août 1914,

« on décide de créer à l’Institut un ouvroir pendant la durée de la guerre. Cet ouvroir sera installé dans l’appartement actuellement vacant d'Étienne Lamy. La direction en sera confiée à la Société de Secours aux blessés sous le patronage d’un comité composé d’un représentant de la Commission administrative centrale, du secrétaire perpétuel de l’Académie française, et d’un certain nombre de dames, femmes ou filles de membres de l’Institut. » 1

L’ouvroir du 23 quai de Conti

Dès le début du conflit, l’Institut de France engage tous ses moyens dans l’effort de guerre, par la mise à disposition de ses ressources financières propres mais aussi par celles de ses fondations. Ainsi, Chantilly et Dosne-Thiers en hôpitaux, Jacquemart-André et Chaalis en fournisseurs de linges et mobiliers.

On le sait moins mais les bâtiments mêmes de l’Institut ont eux aussi été aménagés. Certes, les lieux n’étaient pas fermés, les séances étaient maintenues mais les locaux, empreints de sérénité, ne permettent pas d’imaginer qu’ils aient un jour abrité un « ouvroir ».

Un des organes de la Croix-Rouge, la Société de secours aux blessés militaires se charge de créer des ouvroirs à l’arrière, ces salles où se réunissent des femmes travaillant ensemble, c’est donc tout naturellement que l’Institut de France lui en confie l’organisation.

En temps de guerre, l’ouvroir revêt deux intérêts

- il permet de fournir aux soldats du linge et des vêtements propres, neufs ou raccommodés,

- il donne du travail aux femmes. Celles-ci, souvent veuves avec ou sans enfants et devenues indigentes, y trouvent un moyen de subsister et un lieu de partage essentiel.

Tout au long de la guerre, l’Institut répartira équitablement ses fonds et dons reçus entre l’hôpital Dosne-Thiers et l’ouvroir. Ce dernier reçoit dès le début, la somme de 12 000 francs, prélevés sur les fonds de l’Académie française.

Étienne Lamy, secrétaire perpétuel de cette Académie, est le premier soutien de l’ouvroir. Celui-ci bénéficiera d’une grande bienveillance justifiée par l’excellent travail des jeunes femmes. Un de ses confrères, Frédéric Masson, qui dirige l’hôpital Dosne-Thiers, écrit qu’il [l’ouvroir]

« remit gratuitement un nombre d’objets de lingerie, et confectionna ensuite, sans rémunération, les étoffes achetées par l’hôpital ».

La direction de Pasteur Vallery-Radot

Marie-Louise Pasteur est la fille de Louis Pasteur, le célèbre scientifique, membre de l’Académie des sciences puis de l’Académie française. Née le 19 juillet 1858, son père l’appelle « ma vaillante »2, elle épouse René Vallery-Radot en 1879. L’union donne naissance à deux enfants, Louis (reçu à l’Académie française en 1944) et Camille.

Pendant la Première Guerre mondiale, l’Institut Pasteur distribue des vaccins pour tous mais la famille Vallery-Radot s’engage aussi personnellement. René Vallery-Radot fonde la Société des amis des soldats aveugles dans le 12e arrondissement de Paris. Son fils, bien que réformé, est médecin auxiliaire à Chaumont puis s’enrôle comme soldat.

Fille d’académicien, la Croix-Rouge confie à Marie-Louise Vallery-Radot l’administration de l’ouvroir de l’Institut de France à la fin du mois d’août 1914. Selon sa fille Camille,

« Il faut toute l’autorité de maman, pour faire marcher son régiment assis de 60 femmes : vieilles filles têtues et jeunes filles indépendantes ».

Elle est assistée dans cette tâche par Madame Sophie-Marie Laveran (épouse d’Alphonse Laveran, Académie des sciences), Madame Marie Picard (épouse d’Émile Picard, reçu à l’Académie des sciences en 1917), Madame Béatrice Puiseux et sa fille Madeleine (épouse et fille de Pierre Puiseux, Académie des sciences), Madame Sophie Bigourdan (épouse de de Guillaume Bigourdan, Académie des sciences) et Madame Marguerite Masson (épouse de Frédéric Masson, Académie française).

Vallery-Radot reçoit aussi le précieux soutien d'Aline Boutroux (épouse d’Émile Boutroux, Académie française) qui la remplacera quand le surmenage et un hiver rigoureux affecteront sa santé.

À la recherche d’un local

En 1916, un problème se pose. René Cagnat devient secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, à ce titre, il doit occuper des appartements (dont l’entrée est au 3 rue Mazarine) laissés vacants jusqu’ici mais aménagés en ouvroir depuis deux ans.

Étienne Lamy expose que le groupe des ouvrières diminue et est réduit à une dizaine, tandis que le nombre des travailleuses à domicile augmente. Il ne s’agirait donc que de trouver un local où l’on distribuerait et recevrait l’ouvrage. Dans un premier temps, on pense au Musée de Caen (situé au 27 quai de Conti) car l’ouvroir pourrait chauffer un local où se trouvent des objets sensibles au froid. Mais cette proposition est refusée par Vallery-Radot qui y oppose les difficultés de chauffage et l’étroitesse des salles. En effet, elle explique qu’elle a besoin de deux pièces, une pour établir les coupeuses et une autre pour les ouvrières.

L’ouvroir est finalement transféré dans les deux pièces du rez-de-chaussée de l’escalier C après des travaux d’aménagement et de réfection. Une salle occupée par les archives de l’Académie des sciences est même laissée à disposition comme magasin.

Le fonctionnement de l’ouvroir

Le nombre des ouvrières recommandées par divers membres de l’Institut ou voisines du Palais, réduites par la guerre à une situation précaire, s’élève dès le mois de septembre à 150 dont la moitié travaillera quotidiennement à l’ouvroir. Le salaire pour 4 heures de séance est de 1 franc et le salaire à la pièce, calculé sur les mêmes bases. Les coupeuses préparent l’ouvrage, les autres dames préparent et reçoivent les objets tandis que d’autres leur lisent des livres pour les amuser, les distraire et les instruire.

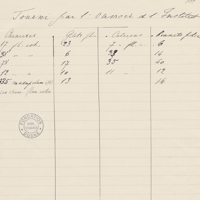

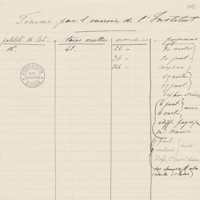

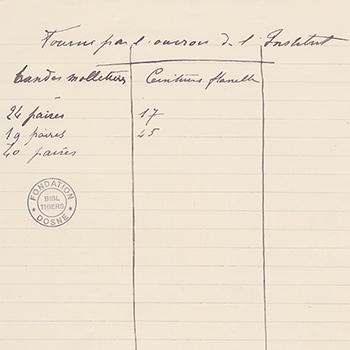

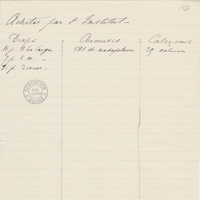

L’ouvroir travaille d’abord uniquement pour la Société de secours aux blessés militaires puis se consacre ensuite à l’hôpital Dosne-Thiers, ce qui entraîne une multiplicité d’ouvrages très divers (chemises, caleçons, pyjamas, vareuses, pantalons, gilets, blouses d’infirmières, etc.) et transforment en bonnes ouvrières pouvant gagner leur vie des femmes qui n’avaient jamais touché une aiguille. Ceci permet également à l’ouvroir d’aligner au regard des subventions de l’Institut, de généreuses souscriptions de ses membres. L’ouvroir réalise même des gains grâce à la vente d’objets à l’hôpital et aux diverses œuvres destinées à secourir les combattants, les blessés, prisonniers et réfugiés.

Il n’y a pas de frais généraux, Vallery-Radot paie elle-même la femme de ménage qui balaie et nettoie l’atelier. Les comptes sont, en outre, vérifiés chaque semaine.

Le déménagement de l’ouvroir, précédemment évoqué, a eu pour effet de réduire considérablement le nombre des ouvrières et de diminuer les possibilités d’exposition et de vente des objets confectionnés. Néanmoins les réserves acquises permettent bientôt à Vallery-Radot de porter de 1 franc à 1 franc 50 le salaire des ouvrières et d’augmenter de 10 centimes par pièce le travail à l’extérieur.

Sur les 150 ouvrières employées au début, un tiers restent mais les autres ont toutes été placées, le plus souvent par les soins de la directrice dans des situations où elles se trouvent à l’abri du besoin.

« L’Institut ne peut que rendre témoignage des services rendus par son ouvroir de guerre qui a sauvé de l’extrême misère un tel nombre de pauvres femmes. Il adresse à Vallery-Radot et à ses dévouées collaboratrices l’hommage de sa gratitude et il constate une fois de plus avec quel ordre, quelle méthode, quelle économie la fille de Pasteur a su mener (…) une œuvre que son intelligence organisatrice a créée et mise au point et dont elle est l’âme vivante ». 3