L'art et la guerre

par M. Roland Recht

Délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Ce qu’on a appelé « la Belle Époque » est l’expression d’une insouciance apparente de la vie sociale, mais chez des individualités fortes se manifestent d’autres attitudes. Il est singulier de voir qu’en 1907, alors que les postimpressionnistes ou Claude Monet évoquent encore le lyrisme du monde, Picasso peint, dans une solitude totale, ses Demoiselles d’Avignon,

(Ill. 1) une œuvre qui, aujourd’hui encore, conserve son potentiel d’effroi.

Les répercussions que peut avoir le bruit du monde sur la sensibilité artistique peuvent être de différentes natures.

Ce qu’on a appelé « la Belle Époque » est l’expression d’une insouciance apparente de la vie sociale, mais chez des individualités fortes se manifestent d’autres attitudes. Il est singulier de voir qu’en 1907, alors que les postimpressionnistes ou Claude Monet évoquent encore le lyrisme du monde, Picasso peint, dans une solitude totale, ses Demoiselles d’Avignon,

(Ill. 1) une œuvre qui, aujourd’hui encore, conserve son potentiel d’effroi.

Les répercussions que peut avoir le bruit du monde sur la sensibilité artistique peuvent être de différentes natures.

Ainsi, après une centaine d’années, il nous est difficile de comprendre un Thomas Mann, lorsqu’il voyait dans la guerre une « pénitence » et une « purification »

; ou Marinetti qui aspirait à la guerre comme « hygiène »

. On aurait tort de penser que la Guerre de 1914 ne pouvait qu’effrayer l’élite intellectuelle et artistique. Hannah Arendt va jusqu’à faire ce constat : « la destruction impitoyable, le chaos et la ruine en tant que tels revêtaient la dignité de valeurs suprêmes »

Mon objectif aujourd’hui n’est pas d’évoquer l’écho qu’a eu le premier conflit mondial dans l’œuvre des peintres, en France et en Allemagne. Je voudrais plutôt m’arrêter à trois exemples, trois guerres qui ont eu pour théâtre l’Europe occidentale, et dégager quelques réflexions sur la situation de l’art au moment de ces conflits : la première Guerre Mondiale, les guerres napoléoniennes et la guerre de Cent Ans.

Voici ce qu’écrit en 1912 Franz Marc, le peintre du mouvement d’avant-garde du Blaue Reiter (Le Cavalier bleu) :

« ... Nous sommes aujourd’hui au tournant de deux longues époques, semblables au monde il y a quinze siècles, lorsqu’il y eut aussi une période de transition sans art et sans religion où ce qui était grand et vieux mourut et fut remplacé par ce qui était nouveau, et inespéré. »

Les œuvres que Franz Marc appelle de ses vœux

« n’ont aucun rapport avec (…) le besoin des masses ; elles ont été créées plutôt malgré leur époque. Ce sont les signes volontaires, enflammés, d’une nouvelle époque ».

Cette conscience d’un monde nouveau, qui ne peut advenir que sur les ruines d’un monde vieillissant et dépassé, est l’hymne des avant-gardes du 20e siècle. Examinons brièvement le phénomène lui-même, cette brusque radicalisation des positions esthétiques qui a lieu entre 1906 et 1913, cette puissance anticipatrice de l’art qui révèle, bien des années avant la Première Guerre Mondiale, des conflits d’une autre nature et qui bouleversent le monde de l’esprit.

En réaction contre l’impressionnisme et sa descendance qui apparaissent à beaucoup d’entre eux comme une sorte de consécration d’un naturalisme bourgeois qui aurait dominé tout le 19e siècle, des sculpteurs et des peintres cherchent à s’émanciper d’une tradition qu’ils jugent trop pesante. Libération qui doit, selon Constantin Brancusi, prendre la forme d’une quête de l’absolu, en mettant à jour ce que la matière – marbre ou bronze - recèle d’essentiel : le dépouillement extrême de sa Muse endormie de 1910 (Ill.2) emprunte sans doute à l’art asiatique la perfection d’une épure en trois dimensions.

En réaction contre l’impressionnisme et sa descendance qui apparaissent à beaucoup d’entre eux comme une sorte de consécration d’un naturalisme bourgeois qui aurait dominé tout le 19e siècle, des sculpteurs et des peintres cherchent à s’émanciper d’une tradition qu’ils jugent trop pesante. Libération qui doit, selon Constantin Brancusi, prendre la forme d’une quête de l’absolu, en mettant à jour ce que la matière – marbre ou bronze - recèle d’essentiel : le dépouillement extrême de sa Muse endormie de 1910 (Ill.2) emprunte sans doute à l’art asiatique la perfection d’une épure en trois dimensions.

Libération qui doit faire, pour Kandinsky cette fois, la part « du spirituel dans l’art », qui forme le titre de son célèbre essai paru dès 1910 en russe, puis en 1911 en allemand :

"Lorsque la religion, la science et la morale sont ébranlées, écrit-il, et lorsque leurs appuis extérieurs menacent de s’écrouler, l’homme détourne ses regards des contingences externes et les ramène sur lui-même ; la fonction de la peinture devient alors d’exprimer le monde intérieur de l’individu, autrement dit son monde spirituel."

Ce langage, c’est l’abstraction, (Ill.3) c’est-à-dire le renoncement à toute référence mimétique et l’affirmation d’une syntaxe qui repose uniquement sur les formes et les couleurs tout comme la musique repose sur les sons.

Ce langage, c’est l’abstraction, (Ill.3) c’est-à-dire le renoncement à toute référence mimétique et l’affirmation d’une syntaxe qui repose uniquement sur les formes et les couleurs tout comme la musique repose sur les sons.

Kandinsky, auquel on attribue généralement la naissance de l’abstraction, n’est pourtant pas le seul à explorer cette voie. Le tchèque Frantisek Kupka (Ill.4) évoque aussi volontiers le monde intérieur de l’artiste mais ses expérimentations plastiques s’appuient dès 1910 sur des spéculations relatives à l’espace. Entre 1912 et 1913, Robert Delaunay peint ses Fenêtres (Ill.5) qui, à la différence de Kandinsky, partent d’une réalité extérieure mais dont il ne veut retenir que la substance colorée. Il faudrait aussi citer la métamorphose des objets en substrats colorés et bientôt géométriques chez Piet Mondrian, ou encore comment, à la fin de 1911, le russe Michael Larionov (Ill.6) s’intéresse à l’énergie vitale qui se dégage des couleurs et dont il veut mettre en évidence le rayonnement.

Kandinsky, auquel on attribue généralement la naissance de l’abstraction, n’est pourtant pas le seul à explorer cette voie. Le tchèque Frantisek Kupka (Ill.4) évoque aussi volontiers le monde intérieur de l’artiste mais ses expérimentations plastiques s’appuient dès 1910 sur des spéculations relatives à l’espace. Entre 1912 et 1913, Robert Delaunay peint ses Fenêtres (Ill.5) qui, à la différence de Kandinsky, partent d’une réalité extérieure mais dont il ne veut retenir que la substance colorée. Il faudrait aussi citer la métamorphose des objets en substrats colorés et bientôt géométriques chez Piet Mondrian, ou encore comment, à la fin de 1911, le russe Michael Larionov (Ill.6) s’intéresse à l’énergie vitale qui se dégage des couleurs et dont il veut mettre en évidence le rayonnement.

Mais les peintres les plus novateurs ne se sont pas tous rendus à l’abstraction. Depuis l’été 1907 est suspendu dans l’atelier de Pablo Picasso un tableau que ne connaissent que ses visiteurs et qu’il n’exposera en public que neuf ans plus tard : ce sont les Demoiselles d’Avignon. On pourrait dire que c’est la proclamation artistique la plus retentissante par laquelle s’ouvre le 20e siècle et Picasso en premier savait l’importance de la rupture qu’elle signifiait. Mais en 1912 s’ajoutait aux travaux cubistes que réalisaient Georges Braque et lui ce qu’on a nommé

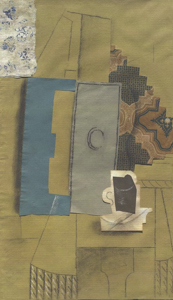

Mais les peintres les plus novateurs ne se sont pas tous rendus à l’abstraction. Depuis l’été 1907 est suspendu dans l’atelier de Pablo Picasso un tableau que ne connaissent que ses visiteurs et qu’il n’exposera en public que neuf ans plus tard : ce sont les Demoiselles d’Avignon. On pourrait dire que c’est la proclamation artistique la plus retentissante par laquelle s’ouvre le 20e siècle et Picasso en premier savait l’importance de la rupture qu’elle signifiait. Mais en 1912 s’ajoutait aux travaux cubistes que réalisaient Georges Braque et lui ce qu’on a nommé « la révolution des papiers collés »

. (Ill.7) L’irruption, dans la composition peinte ou dessinée, d’un morceau de journal ou de papier peint, que Picasso pratique assidûment, a deux conséquences : la dissociation de la forme et de la couleur, et l’introduction d’un élément-plan qui vient perturber la structure spatiale du cubisme. C’est sans doute une nouveauté aussi grande que le cubisme lui-même.

En 1912 toujours, visitant ensemble le Salon de l’Aviation de Paris, Marcel Duchamp aurait déclaré à Constantin Brancusi et à Fernand Léger devant une hélice d’avion :

En 1912 toujours, visitant ensemble le Salon de l’Aviation de Paris, Marcel Duchamp aurait déclaré à Constantin Brancusi et à Fernand Léger devant une hélice d’avion : « C’est fini la peinture / Qui ferait mieux que cette hélice ? … »

L’objet industriel et le travail de l’ingénieur exercent alors une fascination sur bon nombre d’artistes, ils y trouvent soit l’expression la plus aboutie d’une forme par essence moderne, soit la source d’un désenchantement. En plaçant un an plus tard sur un tabouret de cuisine une roue de bicyclette dans son atelier, (Ill.8) Duchamp confère à un objet usuel un statut nouveau. En fait, il s’est d’abord livré à un jeu :

« … le choix de ces ready-mades ne me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d’indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou de mauvais goût … en fait une anesthésie complète. »

Parti d’une pratique de la peinture séduite par le cubisme, Duchamp va y renoncer assez vite pour s’enfermer dans un long silence et une sorte de méditation ascétique autour du Grand Verre. (Ill.9)

Le geste de Duchamp impliquait deux ordres de choses qui vont affecter une grande part du développement de l’art au cours du 20e siècle : d’abord, ce n’est plus la beauté (reposant sur le principe de l’imitation) qui distingue l’œuvre d’art, mais sa nouveauté ; ensuite, l’artiste élargit singulièrement le champ de son intervention, il peut intervenir n’importe où et n’importe quand.

En juxtaposant ces entreprises qui se situent dans les années 1910-1913, on mesure l’importance des remises en cause qui toutes tendent à saper les fondements théoriques et techniques de la peinture et de la sculpture transmis par le 19e siècle, impressionnisme compris.

J’en viens à mon deuxième exemple. Les guerres révolutionnaires et napoléoniennes couvrent deux décennies et touchent une grande partie de l’Europe actuelle. À la gloire de la Révolution et de l’Empereur, est souvent associé l’art de David, (Ill.10) le représentant de cet idéal esthétique qu’on a nommé le néoclassicisme - le dernier effort pour prendre l’antiquité classique comme modèle. Le credo classique, ravivé par les écrits de Winckelmann, est celui qu’enseignent les académies d’Europe sur le modèle de celle des beaux-arts en France. Il traverse les crises, en particulier la Révolution française, sans perdre son autorité et sa valeur d’absolu esthétique.

J’en viens à mon deuxième exemple. Les guerres révolutionnaires et napoléoniennes couvrent deux décennies et touchent une grande partie de l’Europe actuelle. À la gloire de la Révolution et de l’Empereur, est souvent associé l’art de David, (Ill.10) le représentant de cet idéal esthétique qu’on a nommé le néoclassicisme - le dernier effort pour prendre l’antiquité classique comme modèle. Le credo classique, ravivé par les écrits de Winckelmann, est celui qu’enseignent les académies d’Europe sur le modèle de celle des beaux-arts en France. Il traverse les crises, en particulier la Révolution française, sans perdre son autorité et sa valeur d’absolu esthétique.

Cependant à la périphérie du continent s’élèvent des voix discordantes.

Celles d’artistes qui ont la certitude qu’une ère nouvelle s’ouvre devant l’humanité, qu’un art nouveau va se substituer aux traditions vieillies : c’est le cas de Blake comme de Runge, pour lequel c’est le paysage qui suscitera une véritable régénération de l’art. Caspar David Friedrich est sans doute de ces peintres qui cherchent « à refaire leur éducation et à se retirer de ce monde ». Refusant d’aller à Rome ou à Paris, il ne compte que sur sa vision intérieure. Il y a là à la fois une cécité volontaire devant la tradition européenne et une immersion dans la nature qui est le langage à l’aide duquel Dieu parle à l’homme. L’admirable Moine au bord de la mer (Ill.11) est une des œuvres les plus sombres d’un artiste qui éprouve les conquêtes napoléoniennes comme une violence faite à l’esprit et qui sent croître le sentiment national. Au firmament de cette époque, brille le soleil noir de la mélancolie, qui mène parfois jusqu’à la démence. L’art de Blake, (Ill.12) dont la peinture et les livres illustrés font fi des conventions et des règles, rend le processus de la libre réalisation de soi.

Cependant à la périphérie du continent s’élèvent des voix discordantes.

Celles d’artistes qui ont la certitude qu’une ère nouvelle s’ouvre devant l’humanité, qu’un art nouveau va se substituer aux traditions vieillies : c’est le cas de Blake comme de Runge, pour lequel c’est le paysage qui suscitera une véritable régénération de l’art. Caspar David Friedrich est sans doute de ces peintres qui cherchent « à refaire leur éducation et à se retirer de ce monde ». Refusant d’aller à Rome ou à Paris, il ne compte que sur sa vision intérieure. Il y a là à la fois une cécité volontaire devant la tradition européenne et une immersion dans la nature qui est le langage à l’aide duquel Dieu parle à l’homme. L’admirable Moine au bord de la mer (Ill.11) est une des œuvres les plus sombres d’un artiste qui éprouve les conquêtes napoléoniennes comme une violence faite à l’esprit et qui sent croître le sentiment national. Au firmament de cette époque, brille le soleil noir de la mélancolie, qui mène parfois jusqu’à la démence. L’art de Blake, (Ill.12) dont la peinture et les livres illustrés font fi des conventions et des règles, rend le processus de la libre réalisation de soi.

Mais l’artiste qui ouvre le siècle avec les innovations les plus radicales et les plus fécondes est sans conteste Francisco Goya. Sans doute faut-il remonter au Caravage pour assister à un séisme d’une telle puissance. La religion, la mythologie, la peinture de genre n’ont plus cours – avec Goya apparaissent de nouveaux contenus et c’est sur eux qu’il expérimente son génie. (Ill.13) Sa technique de peintre ou de graveur renonce à l’homogénéité de la composition et du récit au profit d’un ensemble de ruptures : à l’équilibre entre les masses il préfère la concentration des effets, à la place de la construction centralisante il privilégie le désaxement, à la séduction de la forme parfaite il substitue la laideur. Le grotesque côtoie le sublime. (Ill.14) Comme Beethoven dans sa musique, Goya parle un langage nouveau hanté par l’expression de soi qui mène jusqu’à la dissonance. Ce sont les deux artistes dont les œuvres caractérisent peut-être le mieux la crise européenne autour de 1800. Afin de parvenir à cette intensité expressive, Goya déconstruit l’espace figuré transmis depuis Giotto et Masaccio. Telle est la révolution qui va ébranler l’art en ce début du 19ème siècle. Il rendra ainsi possible Daumier, Manet ou Degas. « La lumière et les ténèbres se jouent à travers toutes ces grotesques horreurs » constate Baudelaire devant ces gravures, comme s’il parlait de ses propres poèmes.

Mais l’artiste qui ouvre le siècle avec les innovations les plus radicales et les plus fécondes est sans conteste Francisco Goya. Sans doute faut-il remonter au Caravage pour assister à un séisme d’une telle puissance. La religion, la mythologie, la peinture de genre n’ont plus cours – avec Goya apparaissent de nouveaux contenus et c’est sur eux qu’il expérimente son génie. (Ill.13) Sa technique de peintre ou de graveur renonce à l’homogénéité de la composition et du récit au profit d’un ensemble de ruptures : à l’équilibre entre les masses il préfère la concentration des effets, à la place de la construction centralisante il privilégie le désaxement, à la séduction de la forme parfaite il substitue la laideur. Le grotesque côtoie le sublime. (Ill.14) Comme Beethoven dans sa musique, Goya parle un langage nouveau hanté par l’expression de soi qui mène jusqu’à la dissonance. Ce sont les deux artistes dont les œuvres caractérisent peut-être le mieux la crise européenne autour de 1800. Afin de parvenir à cette intensité expressive, Goya déconstruit l’espace figuré transmis depuis Giotto et Masaccio. Telle est la révolution qui va ébranler l’art en ce début du 19ème siècle. Il rendra ainsi possible Daumier, Manet ou Degas. « La lumière et les ténèbres se jouent à travers toutes ces grotesques horreurs » constate Baudelaire devant ces gravures, comme s’il parlait de ses propres poèmes.

Remontant le cours du temps, je m’arrêterai à un troisième cas, celui de la Guerre de Cent ans qui oppose les royaumes de France et d’Angleterre entre 1337 et 1453, fait déterminant de la crise sociale qui traverse la fin du Moyen Âge. C’est sur notre territoire que ce conflit est le plus meurtrier, provoquant le massacre de populations civiles, contribuant à répandre les épidémies et la famine. Il atteint surtout les campagnes, dévastées par les Anglais mais aussi par des troupes françaises, plus ou moins régulières : elles se vident de la moitié de leurs habitants. Si les morts sont nombreux au sein de la noblesse qui fournit les combattants, la lutte entre les Valois et les Plantagenets fait régner l’insécurité et la peur.

Un phénomène artistique d’une grande ampleur mais de moindre durée, se superpose à la chronologie que la Guerre de Cent ans : c’est ce qu’on a nommé le « style gothique international » (Ill.15) dont la diffusion s’étend de 1360 à 1430 environ. Il privilégie le clinquant, l’artifice, la petite forme, et met en scène les conduites de la société aristocratique et de l’amour courtois.

Un phénomène artistique d’une grande ampleur mais de moindre durée, se superpose à la chronologie que la Guerre de Cent ans : c’est ce qu’on a nommé le « style gothique international » (Ill.15) dont la diffusion s’étend de 1360 à 1430 environ. Il privilégie le clinquant, l’artifice, la petite forme, et met en scène les conduites de la société aristocratique et de l’amour courtois.

Le gothique international s’est répandu sur une bonne partie de l’Europe, dans ces centres de gravité de l’activité artistique que forment les cours, en France, qui en constitue l’épicentre, en Angleterre, en Flandres, dans les Pays-Bas, en Bourgogne, jusque dans les petites villes de l’Empire germanique, en Bohême, en Autriche, en Italie du nord, à Sienne et à Florence, en Catalogne et en Espagne. Le gothique international est l’expression sensible d’un mode de vie aristocratique et princier que le patriciat va d’abord copier et c’est seulement lorsqu’il aura trouvé ses propres codes pour exprimer ses sentiments, que le style international s’éteindra.

La guerre n’a pas freiné l’accumulation de richesses et une activité artistique intense. Dispersés un moment par l’occupation anglaise, les artistes quittent Paris pour chercher une clientèle dans les centres périphériques. Les textiles de Lucques et de Venise, les retables en albâtre d’Angleterre et des régions franco-flamandes, les tapisseries d’Arras et de Paris, l’orfèvrerie de Nuremberg et du Rhin supérieur, deviennent des articles d’échange sur un marché de l’art extrêmement actif. Le roi et les princes de Bourgogne, de Berry, d’Anjou se tournent volontiers vers le nord où ils trouvent d’habiles ouvriers.

Le modèle absolu du collectionneur est le duc Jean de Berry, (Ill.16) frère du roi Charles V. On connaît le mot du chroniqueur Froissart selon lequel le duc de Berry « en telles choses il avait grandement sa fantaisie de toujours faire ouvrer de taille et de peinture », capable, pour assouvir son goût du luxe et de la beauté, de procéder à des exactions à son profit en tant que lieutenant général du roi en Languedoc. Il a accumulé une fortune prodigieuse qu’il consacre à la construction et au décor de ses châteaux et hôtels, achetant ou commandant des livres enluminés, (Ill.17) des tapisseries ou des objets d’orfèvrerie aux meilleurs artistes de son temps. Il est le représentant type de cette société de cour et il témoigne de la place nouvelle qu’y occupe l’art.

Le modèle absolu du collectionneur est le duc Jean de Berry, (Ill.16) frère du roi Charles V. On connaît le mot du chroniqueur Froissart selon lequel le duc de Berry « en telles choses il avait grandement sa fantaisie de toujours faire ouvrer de taille et de peinture », capable, pour assouvir son goût du luxe et de la beauté, de procéder à des exactions à son profit en tant que lieutenant général du roi en Languedoc. Il a accumulé une fortune prodigieuse qu’il consacre à la construction et au décor de ses châteaux et hôtels, achetant ou commandant des livres enluminés, (Ill.17) des tapisseries ou des objets d’orfèvrerie aux meilleurs artistes de son temps. Il est le représentant type de cette société de cour et il témoigne de la place nouvelle qu’y occupe l’art.

Fidèle à sa réputation d’esthète, le duc de Berry demande à ce que dans la chapelle où une trêve doit être négociée entre la France et l’Angleterre, en 1384, les murs soient recouverts de tapisseries montrant des batailles antiques. En les apercevant, le duc de Lancaster John of Gaunt exige leur enlèvement arguant que des négociateurs de paix ne doivent pas avoir sous les yeux des images de guerre. C’était assigner à l’art la place et la fonction d’un modèle mimétique. On les remplace alors par une tenture représentant les instruments de la Passion.

Mais deux innovations considérables sont contemporaines de la Guerre de Cent Ans, l’une comme l’autre nées dans un contexte de pensée qui est dominé par la philosophie de la nature d’Aristote. Il s’agit d’abord de l’invention du portrait. Après le milieu du 14e siècle, (Ill.18) les souverains veulent que leurs traits s’inscrivent définitivement dans les images et les artistes seront dorénavant de plus en plus attentifs à restituer des physionomies individuelles. (Ill.19) La seconde innovation est celle du paysage (Ill.20) : à la différence du portrait, il ne constitue encore qu’un décor dans les images, mais les peintres, comme les frères Limbourg par exemple, y témoignent d’une observation de plus en plus fine de la nature. (Ill.21)

Mais deux innovations considérables sont contemporaines de la Guerre de Cent Ans, l’une comme l’autre nées dans un contexte de pensée qui est dominé par la philosophie de la nature d’Aristote. Il s’agit d’abord de l’invention du portrait. Après le milieu du 14e siècle, (Ill.18) les souverains veulent que leurs traits s’inscrivent définitivement dans les images et les artistes seront dorénavant de plus en plus attentifs à restituer des physionomies individuelles. (Ill.19) La seconde innovation est celle du paysage (Ill.20) : à la différence du portrait, il ne constitue encore qu’un décor dans les images, mais les peintres, comme les frères Limbourg par exemple, y témoignent d’une observation de plus en plus fine de la nature. (Ill.21)

Dans chacune des trois situations que nous avons évoquées, le champ de l’art s’est sensiblement élargi : au 14e siècle, par l’invention du portrait comme présence, et par celle du paysage comme étendue ; autour de 1800, par une déconstruction parfois violente de l’espace traditionnel afin de permettre l’irruption de thèmes nouveaux ; autour de 1912, par une reconfiguration de l’espace de la toile ou par l’avènement de ce que Duchamp a appelé le « nominalisme pictural ». Ces trois moments à chaque fois décisifs forment la ligne de crête d’une histoire de l’art comme histoire des ruptures.

La simultanéité des conflits guerriers ne doit pas être interprétée selon une relation causale. Les révolutions esthétiques paraissent de peu d’importance face au bruit des canons. Cependant, l’art obéit lui-même à des forces qui, sans être placées sous le signe de Thanatos, n’en sont pas moins puissantes, au point qu’elles suscitent des ondes de choc qui ne cessent de se répandre, loin, très loin au-delà des guerres qu’elles ont vu naître ou qu’elles ont accompagnées.